惯性测量技术,为地下管道打造数字盾牌

地下管道的安全威胁有哪些?

地下管道保护的难点在哪里?

在中国,最近五年已查明原因的燃气管网事故888起,其中第三方施工破坏造成的723起,占查明原因的燃气管网事故的81%;

在美国,大约67%的地下管道事故是由外力破坏引起的;

在欧洲,外力破坏导致的地下管道事故占27%,超过管道腐蚀导致的事故数量。

综合来看,外力破坏,已成为管线安全的重大威胁。

特别是非开挖方式埋设的地下管道,准确定位难、位置信息严重缺失。

如何保护非开挖方式铺设的地下管道?

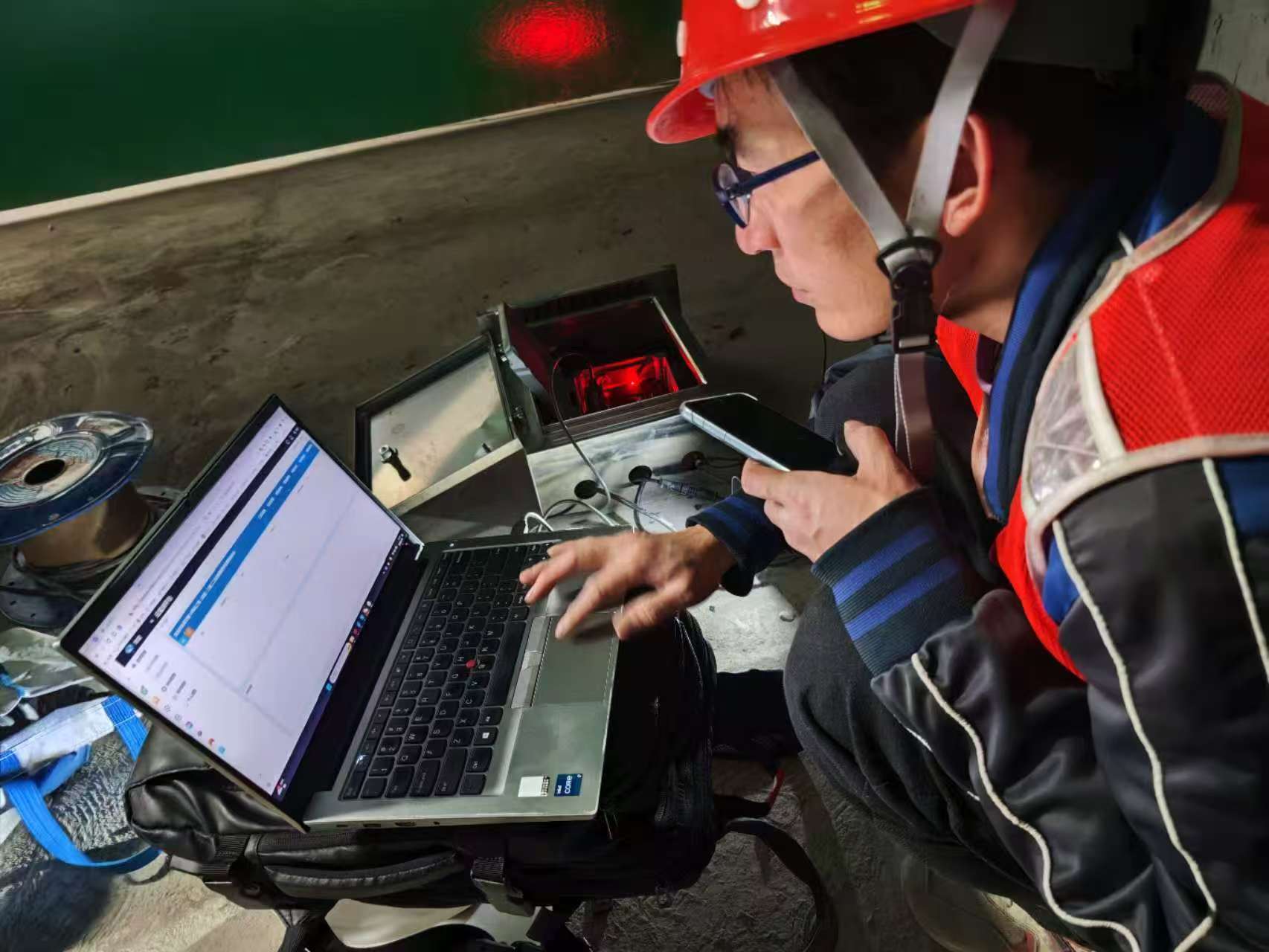

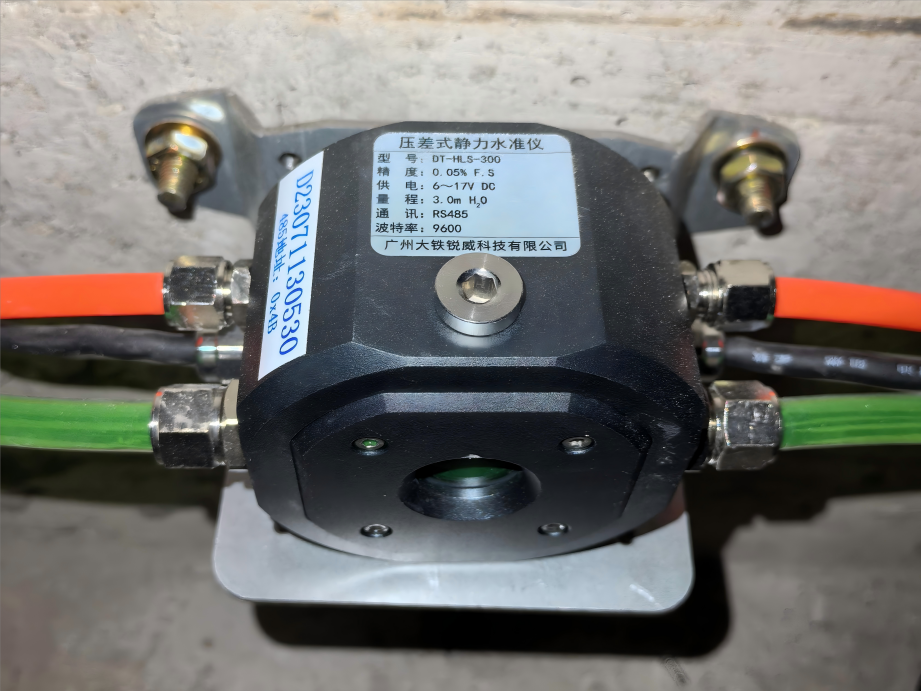

新型管道定位技术——惯性测量(陀螺测量)定位技术为这个问题的解决带来福音。准确的定位信息(分米级定位精度),使施工方可以精准避开地下管道,显著减少外力破坏导致的管道事故;保护了地下管道运维方的资产安全。

非开挖地下管道保护的城市故事

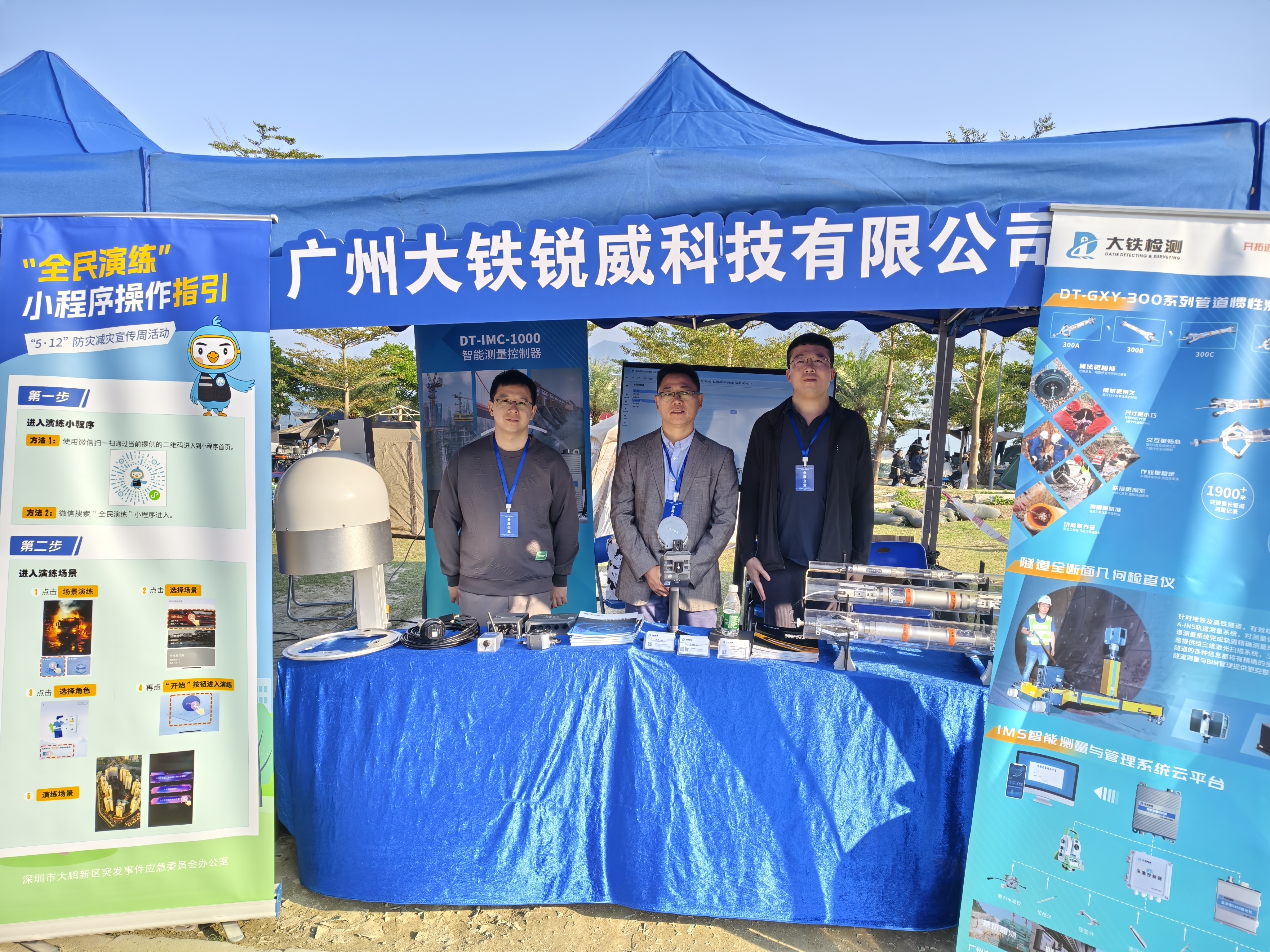

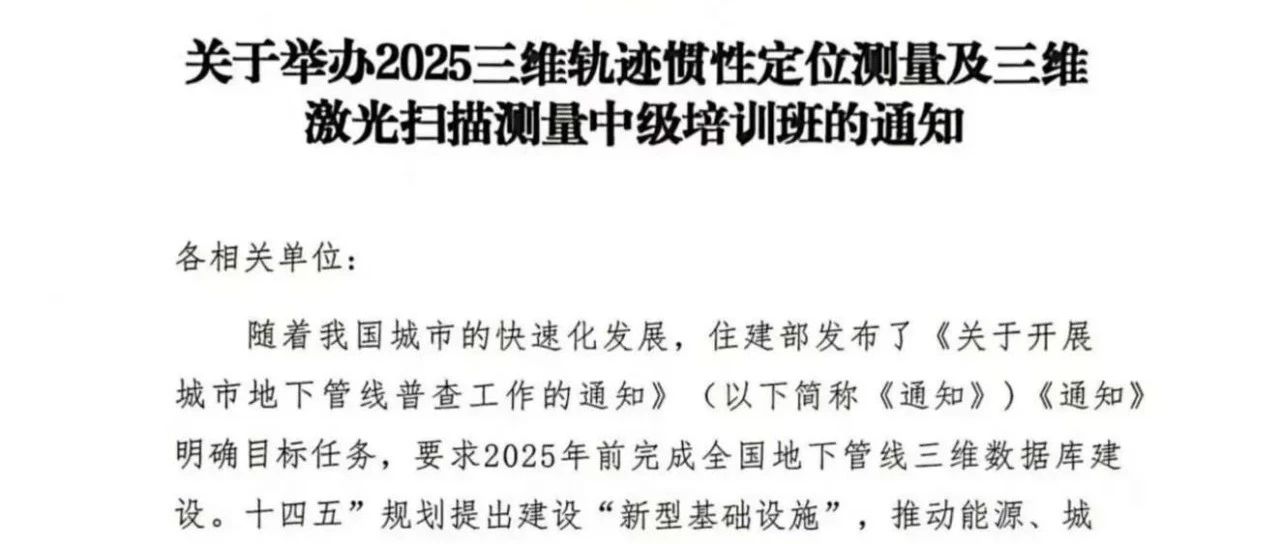

针对非开挖埋设的地下管道准确定位难题,2021年1月1日,由广州市城市规划勘测设计研究院牵头、广州大铁锐威科技有限公司参与编写的《地下管道三维轨迹惯性定位测量技术规程》正式实施,为惯性测量技术在地下管道的定位应用确立行业规范。2022年4月,广州市住房和城乡建设局发布《地下管线竣工信息入库工作指引》,其中第六条规定:“在管线投入运营前,鼓励应用管线探测高新技术(管线陀螺仪等)进行竣工测量,保障成果的准确性”。2024年9月,政策再次加码,将惯性测量(陀螺测量)技术规定为非开挖新建地下管道和既有地下管道定位测量的必要条件。

2023年2月,合肥市地下管网建设管理办公室发布《合肥市地下管线竣工测量技术补充规定》,其中第六条规定:“当非开挖管线存在以下情况之一时,应采用惯性定位法进行竣工测量:1,埋深大于5米;2,由于电磁干扰或地质条件等影响而不具备物探测量条件。”

上海更是早在十年前,就在地下管道测量资质管理中,将具备惯性陀螺测量仪作为了必要条件。

随着地下空间的不断开发利用,地下管道的保护成为越来越重要的课题。准确的定位信息,就像无形的数字盾牌,可以显著减少地下管道受到外力破坏。惯性测量技术,越来越受到管理方、施工方、地下管道资产所有方的重视,应用将会越来越广。让我们共同努力,为地下管道保护筑起数字盾牌!

请先 登录后发表评论 ~